为积极响应国家乡村振兴战略,切实关爱农村留守群体,8月1日至8月30日,文史学院(文化与旅游学院)“暖心陪伴队”奔赴潍坊青州市东夏镇桃园村,开展为期一个月的社会实践。以“暖心陪伴,助力乡村幸福生活”为主题,大学生们深入基层、贴近民心,通过精准化、可持续的志愿服务,探索高校青年参与乡村治理与人文建设的新路径,展现出新时代青年强烈的社会责任与真挚的为民情怀。

精准调研把准需求,“三位一体”构建服务体系

实践团队选定潍坊典型村庄作为服务对象。该村青壮年劳动力外流明显,留守老人与儿童占常住人口主体,在精神慰藉、日常陪伴与文化服务等方面存在现实短板。在完成50份有效问卷和25场深度访谈的基础上,团队精准识别出老人文化生活单调、儿童情感陪伴缺失等“软性贫困”问题,据此构建“陪伴+帮扶+赋能”三位一体服务体系,系统回应“一老一小”核心诉求。

真情陪伴润民心,实干帮扶解民忧

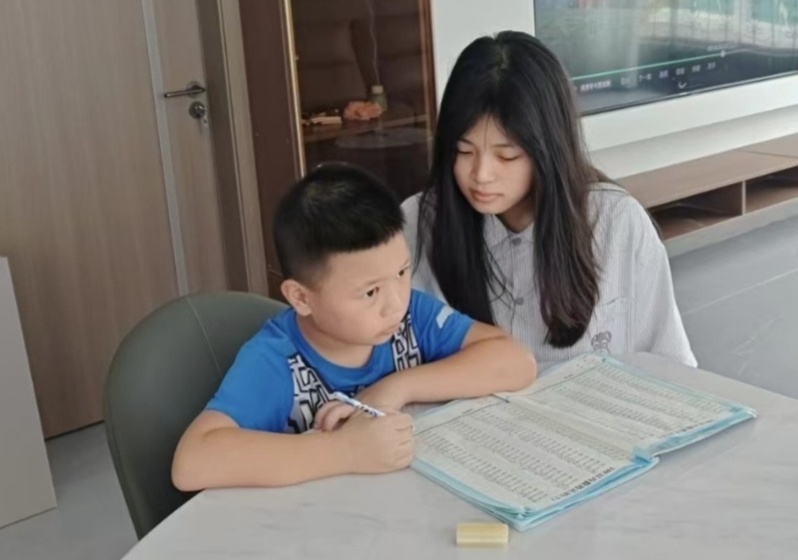

队员们坚持“倾听大于说教”,常态化入户走访,与老人共忆岁月、帮助整理怀旧影像,修复具有情感价值的老物件;面对内向儿童,则借助绘画、游戏、功课辅导等方式耐心互动、疏解心结。实践期间,团队累计帮助村民解决生活与学习实际困难70余项,用实际行动传递温暖、建立信任,获得村民广泛好评。

深化服务见实效,青春之光赋能乡村振兴

团队还联合当地卫生院开展健康科普3场,为60余位老人提供基础体检,增强乡村健康自护能力;组织“银发才艺秀”“童心创意坊”等特色活动,促进代际沟通,培育文明乡风。村委会高度认可此类服务,希望形成长效机制。下一步,团队将系统总结实践经验,形成可复制、能推广的“暖心陪伴”模式,为推动乡村振兴注入持久青春动能。

本次活动不仅是高校社会实践的生动体现,更是青年学子深入国情、服务基层的重要窗口。通过情感陪伴与文化赋能,大学生们切实提升了乡村“一老一小”的幸福感与获得感,增强了村民社区的凝聚力。活动为破解农村非物质贫困提供了新思路,为高校助力乡村振兴积累了宝贵经验,彰显了新时代中国青年矢志奉献、不负时代的精神风貌。